概要

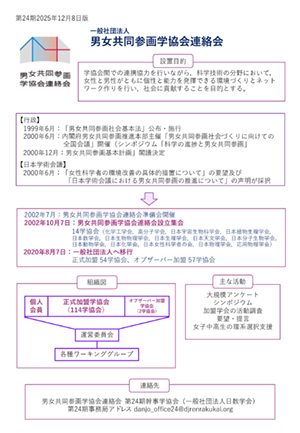

男女共同参画の実現が21世紀の日本社会の最重要課題と位置づけられ、平成11年6月に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、平成12年12月には「男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。その取り組みの一つとして、内閣府男女共同参画推進本部主催による「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」(6/25, 東京厚生年金会館)にて、シンポジウム「科学の進捗と男女共同参画」が開催されました。

また、日本学術会議においても、2000年6月8日第132会議において「女性科学者の環境改善の具体的措置について」の(要望)及び「日本学術会議における男女共同参画の推進について」(声明)が採択されました。これに伴い、各学協会に対し、具体的な取り組みが寄せられるようになりました。

こうした中、応用物理学会、日本化学会、日本物理学会などが中心となって理工学系学協会に呼びかけ、2002年7月19日に男女共同参画学協会連絡会準備会を開催して、14学協会、計29名の参加の下、男女共同参画学協会連絡会を発足させることになり、2002年10月7日に男女共同参画学協会連絡会設立集会を開催し、男女共同参画学協会連絡会アピール文を宣言し、活動を開始しました。2020年11月1日からは法人となり、一般社団法人男女共同参画学協会連絡会と名称を改めました。

当連絡会発足以来、すでに各種取り組みを行っている学会、男女共同参画委員会を設置した学会、これから取り組みを検討する学会等、取り組み状況は様々ですが、学協会間での連携協力を行いながら、科学技術の分野において、女性と男性がともに個性と能力を発揮できる環境づくりとネットワーク作りに取り組んでいます。

男女共同参画学協会連絡会アピール文

あらゆる人間が平等な機会を与えられ、それぞれの個性を生かして、性によらずそれぞれの能力を発揮することができる社会を実現することは、今世紀の人類にとっての重要課題である。20世紀初頭の量子力学に始まる現代科学の幕開けは、女性科学者マリー・キュリーによるポロニウム、ラジウムの発見という輝かしい業績に代表されるように、自然科学研究における男女共同参画の幕開けであったともいえよう。

その後の科学技術の進展の中で、多くの新しい発想や様々な視点が技術に結実し実用化されてきている。ここでさらなる発展のためには、多様な価値観や豊かな感性が十分発揮される男女共同参画社会の実現が重要であることが認識され始めている。

女性の社会進出という全世界的動きの中にあって、我が国においても男女共同参画の実現に向けて、平成11年6月には「男女共同参画社会基本法」が施行され、平成12年12月には「男女共同参画基本計画」が閣議決定された。このような動きに呼応して、各界での取り組みが始められている。

われわれ学協会は、自然科学ならびに科学技術関連分野において、男女のバランスのとれた参画が今後の発展に極めて重要であることを認議し、それぞれの領域において学協会が男女共同参画に向けて行動を開始しつつある。この動きをさらに確実なものとするためには、個々の学協会が個別に行動するだけでなく、ともに情報を交換しながら手を携えていくことが極めて効果的であると考え、ここに集った。われわれは、男女共同参画社会の実現に向けて、ともに協力しあいながら行動してゆくことをここに宣言する。

平成14年10月7日

男女共同参画学協会連絡会